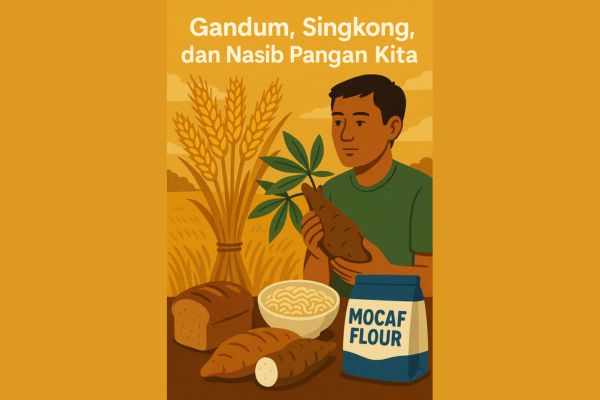

Kata gandum sering hadir seperti mantra modernitas. Kita menyantapnya setiap hari dalam mi instan, roti, biskuit, pasta dan gorengan, seolah butirannya tumbuh di tanah kita sendiri. Padahal tidak. Indonesia bukan negeri penghasil gandum. Kita mengimpor hampir seluruhnya, sekitar 11-12 juta ton per tahun. Angka yang membuat setiap suapan terasa samar: antara kenyang dan ketergantungan.

Padahal, di ladang-ladang seluruh negeri, singkong tumbuh dalam diam. Tumbuhan keras kepala ini sanggup hidup di tanah miskin hara, di musim panjang tanpa hujan.

Menurut (BPS, 2020), pada tahun 2020, produksi nasional singkong Indonesia mencapai sekitar 18,3 juta ton, menempatkan Indonesia di jajaran produsen singkong terbesar dunia. Dulu singkong penyelamat saat beras langka. Kini ia terpinggirkan dan dianggap “pangan kelas dua”. Sementara tepung terigu, simbol selera global, terus berjaya di dapur dan di rak-rak supermarket.

Padahal di banyak rumah produksi, generasi muda petani dan peneliti berusaha mengembalikan martabat singkong. Mereka menciptakan mocaf (Modified Cassava Flour). Tepung singkong fermentasi yang dapat menggantikan terigu hingga 40 persen. Rasanya lembut, warnanya putih bersih, aromanya netral.

Dari Banyuwangi, Banten, Lampung, Aceh, hingga Gorontalo, dan dimanapun di pelosok Nusantara, komunitas kecil berjuang menghidupkan kembali rantai nilai singkong. Namun langkah mereka sering terhenti. Bukan karena lemah, tetapi karena sistem pangan kita tidak memberi ruang bagi pangan lokal alternatif.

Lebih mudah mengimpor gandum dari Australia atau Ukraina ketimbang membangun industri mocaf di dalam negeri. Lebih mudah meniru cita rasa luar ketimbang meracik kembali warisan pangan sendiri.

Padahal di sinilah titik balik seharusnya dimulai. Dari piring yang kita pilih setiap hari.

Edukasi, Promosi, dan Selera Baru

Perubahan tidak akan berarti tanpa edukasi dan promosi yang berkelanjutan. Masyarakat perlu kembali mengenal kekayaan bahan pangan lokal. Bukan lewat slogan, melainkan lewat pendidikan rasa dan kebiasaan konsumsi.

Sekolah, media, dan komunitas dapat menjadi ruang pembelajaran sosial untuk memperkenalkan produk olahan lokal yang sehat, praktis, dan digemari anak-anak. Dari kue mocaf, biskuit talas, hingga mi singkong.

Inovasi pangan lokal tidak harus kuno. Ia bisa modern, bergizi, dan berdaya saing. Di situlah promosi sejati dimulai: membangun selera baru yang berpihak pada hasil bumi sendiri.

Tetapi promosi saja tidak cukup. Perubahan sejati butuh keberanian politik.

Regulasi dan Keberanian Politik

Pemerintah perlu hadir dengan regulasi yang berpihak pada kemandirian pangan nasional, misalnya pembatasan impor gandum secara bertahap dan kebijakan wajib campuran bahan lokal. Produsen besar, dari industri mi instan hingga roti dan biscuit dapat diwajibkan menggunakan 10–20 persen bahan baku lokal seperti mocaf, sagu, atau tepung umbi lain.

Langkah kecil ini bisa memperkuat rantai pasok domestik, membuka pasar bagi petani, dan menumbuhkan rasa percaya diri bangsa dalam memproduksi pangan sendiri.

Peran Perguruan Tinggi: Jembatan Ilmu dan Kebijakan

Dalam upaya ini, perguruan tinggi memegang peran strategis. Sebagai pusat pengetahuan dan inovasi, universitas harus menjadi penggerak riset bahan pangan lokal, teknologi pengolahan, dan pengembangan produk berbasis riset. Lebih jauh lagi, kampus harus aktif dalam edukasi publik dan advokasi kebijakan.

Kampus bukan hanya tempat ilmu, tapi nurani bangsa. Ia harus berdiri paling depan mendorong pemerintah agar berpihak pada kedaulatan pangan serta memberi insentif bagi industri lokal.

Dari laboratorium hingga ruang kuliah, dari jurnal ilmiah hingga forum publik, suara perguruan tinggi harus terdengar. Kampus harus membangun jembatan antara ilmu, kebijakan, dan kebutuhan rakyat. Dengan riset yang aplikatif, komunikasi yang kuat, dan keberanian berpihak, dunia akademik dapat menjadi fondasi ekosistem pangan nasional yang sehat, inklusif, dan berkeadilan.

Penutup

Pada akhirnya, kedaulatan pangan bukan sekadar urusan perut. Ia adalah persoalan martabat dan keberlangsungan hidup bangsa. Jika kita berani menanam kembali kebanggaan di tanah sendiri, maka singkong, sagu, dan talas tak lagi menjadi kenangan masa lalu, melainkan masa depan yang kita pilih dengan sadar.

*Bahan diperoleh dari berbagai sumber. Penulisan dibantu AI