Puluhan tahun kita terjebak pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah segalanya. Pemerintah berlomba menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB). Seakan PDB satu-satunya tolok ukur kesejahteraan rakyat. Namun, sebenarnya siapa yang menikmati pertumbuhan itu? Dan berapa besar ongkos sosial-ekologis yang tersembunyi di baliknya?

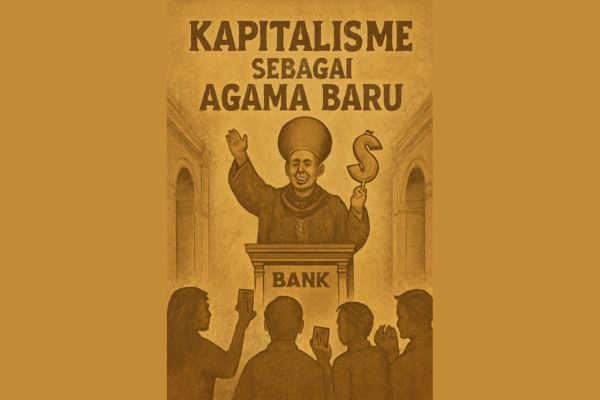

Kapitalisme sebagai “Agama Baru”

Yuval Noah Harari dalam bukunya, “Sapiens” (2014) menyebut kapitalisme bukan sekadar sistem ekonomi. Kapitalisme adalah “agama” modern. Ia menjanjikan masa depan lebih cerah. Asal kita percaya pada logika pasar, investasi, dan konsumsi. Negara berutang karena yakin generasi berikutnya bisa membayar. Investor menanam modal karena yakin nilai saham naik. Keluarga mencicil rumah karena harga tanah dianggap “pasti” terus meroket.

Iman pada masa depan inilah yang menjadi bahan bakar utama.

Namun, janji sering inkar. Kapitalisme menjanjikan kemakmuran. Tetapi yang tumbuh adalah mal dan properti mewah. Ia menjanjikan lapangan kerja. Tapi yang hadir hanya pekerjaan dengan upah minimum tanpa jaminan. Ia menjanjikan kebebasan. Namun hanya bagi mereka yang punya modal.

Data Konkret: Pertumbuhan vs Ketimpangan

Contoh kasus Indonesia. Selama 20 tahun terakhir, pertumbuhan PDB kita relatif stabil di kisaran 5% per tahun. Tetapi Gini ratio, indikator ketimpangan, tetap bertahan di sekitar 0,38–0,40. Artinya, meski kue membesar, irisan untuk sebagian besar rakyat tetap tipis.

Laporan BPS 2024 menunjukkan 40% kelompok terbawah hanya menikmati ±17% total pendapatan nasional. Sementara 10% teratas menguasai lebih dari 30%.

Di sektor pangan, ironi kian terasa. Indonesia mengimpor lebih sekitar 12 juta ton gandum tahun lalu (BPS, 2024). Impor kedelai lebih dari 2,5 juta ton setiap tahun (USDA, 2024; BPS, 2023). Padahal petani lokal bisa menanam aneka kacang alternatif seperti kacang koro pedang. Alih fungsi lahan sawah pun kian cepat. Menurut Kementerian Pertanian, kita kehilangan ±100 ribu hektar sawah per tahun akibat alih fungsi menjadi industri atau properti (Kementan, 2023).

Jadi, pertumbuhan ekonomi yang diagung-agungkan kerap berarti hilangnya ruang hidup petani, nelayan, dan hutan.

Paradigma “Cukup” vs “Lapar Tanpa Batas”

Masyarakat agraris Nusantara mengenal falsafah “cukup”. Panen tak perlu melimpah, asal bisa menghidupi keluarga dan berbagi dengan tetangga. Falsafah ini kini digantikan oleh logika kapitalisme. Selalu lapar. Selalu ingin lebih. Kita didorong untuk terus membeli, mengutang, mengonsumsi. Pertumbuhan tanpa batas menjadi tujuan, sementara harmoni dengan alam dilupakan.

Padahal, Al-Qur’an sudah mengingatkan: “Berbangga-bangga dalam memperbanyak (dunia) telah melalaikanmu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.” (QS At-Takatsur: 1–2).

Leluhur Jawa menulis petuah sederhana: “Urip iku urup”. Hidup adalah memberi Cahaya. Bukan menimbun. Inilah benturan nilai antara falsafah agraris Nusantara dengan logika kapitalisme modern.

Pertumbuhan yang Beradab

Kita tidak menolak pertumbuhan. Yang kita tolak adalah pertumbuhan yang tidak beradab. Yang menguras bumi. Yang merampas tanah rakyat, dan mengerdilkan manusia menjadi sekadar konsumen.

Apa alternatifnya?

Indikator Kesejahteraan Baru

Jangan hanya mengukur dengan PDB. Gunakan indikator lain seperti Human Development Index (HDI), Genuine Progress Indicator (GPI), atau Indeks Kesejahteraan Desa. Negara harus menimbang kualitas hidup, bukan sekadar kuantitas transaksi.

Harga Adil untuk Produsen Kecil

Keadilan ekonomi dimulai dari petani, nelayan, dan UMKM. Skema harga dasar (floor price) untuk pangan lokal perlu ditegakkan. Pemerintah daerah bisa memimpin dengan menyerap minimal 30% belanja pangan dari petani dan UMKM desa.

Diversifikasi Pangan Lokal

Mengurangi impor gandum, gula, dan kedelai dengan memperkuat pangan lokal: sorgum, singkong, sagu, koro pedang. Selain menekan defisit perdagangan, ini juga menghidupkan ekonomi desa. Program diversifikasi pangan di NTT membuktikan pangan lokal bisa menjadi solusi.

Pertumbuhan Hijau dan Inklusif

Proyek infrastruktur dan investasi harus lulus uji kelayakan lingkungan dan sosial yang ketat. Tidak cukup sekadar “AMDAL formalitas”. Pertumbuhan sejati adalah yang menumbuhkan hutan rakyat, energi terbarukan, dan usaha mikro di desa.

Koperasi sebagai Pilar Baru

Untuk melawan oligopoli, rakyat harus memiliki alat kolektif: koperasi yang modern, transparan, dan terkoneksi. Koperasi pangan bisa menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, sekaligus pagar terhadap spekulan. Model koperasi susu di Denmark atau koperasi pertanian di Jepang bisa menjadi inspirasi.

Penutup: Dari Angka ke Martabat

Pertanyaan mendasar tetap sama: apakah pertumbuhan yang kita kejar adalah pertumbuhan yang kita butuhkan? Jika jawabannya ragu, maka saatnya menata ulang tujuan.

Ekonomi yang sehat bukanlah sekadar grafik yang menanjak. Rkonomi yang sehat menumbuhkan kehidupan nyata. Petani dihargai adil. Nelayan tidak tersisih. Anak-anak bergizi baik, Dan bumi tetap hijau. Pertumbuhan yang beradab adalah pertumbuhan yang tetap menjaga martabat, hak setiap warga bangsa. Bukan privilese segelintir elite.

*Bahan diperoleh dari berbagai sumber. Penulisan dibantu AI